什么是域内带宽池化?

域内带宽池化是指将AS(Autonomous System,自治系统)域内网络中的链路带宽放在一个统一的资源池中进行管理,设备可以自动感知流量拥塞状态,根据实时网络流量和可用带宽动态调整流量路径,以缓解网络拥塞,是智能弹性路由的一种实现方式。

- 为什么需要域内带宽池化?

- 什么是域内带宽池化?

- 域内带宽池化是如何工作的?

为什么需要域内带宽池化?

随着云计算、大数据和物联网等业务的快速发展,网络流量呈现多样化和动态化的特征,对网络资源的灵活性和高效性提出了更高的要求。目前,实现网络流量路径调整的技术主要有ECMP(Equal-Cost Multiple Path,等价负载分担)、UCMP(Unequal Cost Multiple Path,非等值负载分担)、Link-group、ECMP FRR(Fast Reroute,快速重路由)等,但不同技术均其特定的限制。

| 技术 | 可实现的功能 | 限制 |

|---|---|---|

| ECMP | 一台设备到另一台设备之间存在多条链路,流量在这多条链路之间均匀分配。 | 不考虑链路带宽差异,所有链路无论带宽大小均承载相同的流量,可能导致低带宽链路出现拥塞,而高带宽链路处于空闲状态。 |

| UCMP | 一台设备到另一台设备之间存在多条链路,可以根据出接口的带宽实现非等值流量负载分担。假设设备A到设备B有三条链路,出接口带宽分别为0.5G、1G、2.5G,那么去往三个出接口的流量比例为1:2:5。 | 在等价路径上基于带宽的不同进行UCMP负载分担,同时UCMP功能不区分协议,作为全局的特性对IP路由进行控制。 |

| Link-group | Link-group可以基于IS-IS(Intermediate System to Intermediate System,中间系统到中间系统)协议进行流量调整,即将多条共同转发业务流量的链路绑定,当其中一条或几条链路发生故障,可用链路不足以承担业务流量时,通过增加可用链路的开销值,使链路绑定组所在路由不被优选,从而将业务流量切换至备用链路,避免流量丢失。 | 对链路组和网络部署有较高要求,如设置不合理,可能会导致其他链路也有拥塞风险。 |

| ECMP FRR | FRR通过利用动态协议全网链路状态数据库,预先计算出备份路径,保存在转发表中,以便在故障时提供流量保护。部署FRR后,主链路故障时可以将流量快速切换到备路径,提高路由收敛的性能。

ECMP FRR是负载分担场景下的FRR功能,能够为多条负载分担路径指定备份路径,当负载分担路径中的某条链路故障时,将对应流量切换到备用路径中。ECMP FRR可以基于IS-IS路由协议进行流量调整。 |

可能会存在备份路径带宽不足导致流量拥塞的情况。 |

虽然现有的流量调整技术丰富,但是面临复杂场景时,能力仍显不足。例如在网络中,如果设备之间存在多并行链路负载分担,当主链路部分并行链路发生故障或出现流量突发,导致网络流量超出实际带宽容量时,设备无法自动感知故障或拥塞,从而引发流量拥塞丢包。若使用现有技术解决上述问题,将面临以下挑战:

- 设备难以自动感知故障或拥塞,通常被动发现。

- 在网络规模庞大时,故障定位过程可能需要数小时甚至更长时间。

- 定位问题后,需要人工手动调整配置以重新分配流量路径,效率低且易出错,对运维人员水平要求较高。因此,需要寻找更高效且易用的解决方案。

域内带宽池化解决了上述问题,基于此功能当IS-IS网络中出现上述问题时,设备可以实时感知,快速自动调整流量转发路径,秒级解除拥塞。

什么是域内带宽池化?

域内带宽池化,是指将IS-IS域内可用带宽放在一个统一的资源池中进行管理,设备可通过IS-IS协议主动获取网络拓扑及链路流量信息,根据实际流量和可用带宽的情况对流量路径进行自适应调优,达成流量非等值负载分担,实现秒级拥塞解除。

域内带宽池化具有以下功能:

- 利用IS-IS协议对设备间的端口带宽利用率和流量进行实时统计及发布,最短统计周期可达10s。

- 引入AI算法实现域内全量链路流量分析,快速识别拥塞路径,根据拓扑及实时流量信息,自动计算可用备选路径及调优比例,为快速解除拥塞提供精准调度依据。

- 实现业务流量按调优结果进行非等值负载分担,实现流量的智能分流,缓解链路拥塞。

- 链路故障恢复后,可自动检测拥塞风险解除,将业务流量回调至原始路径。

域内带宽池化是如何工作的?

在了解具体实现之前,先讲几个域内带宽池化的相关概念:

- 拥塞阈值:当带宽占用率达到或超过该值时,认为网络出现拥塞,启动路径调优。

- 调优路径最大带宽占用率:路径调优后,自适应调优路径的带宽占用率理论上不超过此值。

- 退出调优的带宽占用率值:若流量全部回切到主链路,且在退出调优的延迟时间内,主链路带宽占用率持续不高于该值,则退出路径调优,触发流量回切。

- 退出调优的延迟时间:流量全部回切到主链路需要满足的主链路带宽占用率不高于“退出调优的带宽占用率值”的维持时间。

网络中各设备之间分别建立IS-IS邻居,设备A和设备C之间存在两条并行链路组成负载分担。各设备配置了IS-IS带宽发布功能,使得周边可以获取各链路的带宽利用情况。另外,各设备部署SRv6基本功能并配置发布并行End.X SID功能,使得设备间可以生成并行链路。

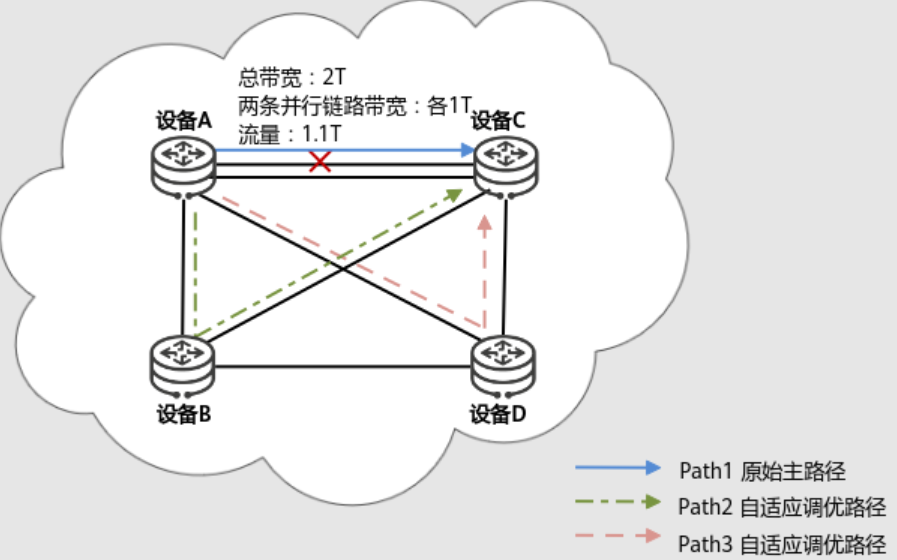

以设备A到设备C的流量为例,存在三条路径:Path1(设备A->设备C)、Path2(设备A->设备B->设备C)、Path3(设备A->设备D->设备C)。按照最短路径树原则,优选Path1即Path1为主路径。另外可以参与流量调整的备路径Path2和Path3称为自适应调优路径。

假设,Path1中存在两条并行路径,链路带宽分别为1T,总带宽为2T,承载流量为1.1T;若其中一条链路故障,总带宽则剩余1T,因还存在一条链路可达,流量路径不会发生变化,但由于流量超过总带宽,导致流量拥塞丢包。

域内带宽池化典型组网图

通过域内带宽池化功能,IS-IS可以实时获取流量和可用带宽情况,快速发现拥塞,进行路径调优,原理如下:

- 调优原则:

- 当检测到主路径Path1带宽占用率超过拥塞阈值后,会将Path2(设备A->设备B->设备C)和Path3(设备A->设备D->设备C)加入到主路径中,利用除主路径之外的其余路径富余带宽将部分流量引入到自适应调优路径中,使得流量在原始主路径和自适应调优路径之间形成非等值负载分担,解除原始主路径的流量拥塞。

- 在计算调优流量分担权重时,嵌入AI算法,综合考虑主路径的总流量、调优路径的可用带宽、调优路径最大带宽占用率等信息,保证调优后,不会导致调优路径拥塞,并最大程度解除主路径的拥塞情况。

- 流量回切原则:

- 路径调整后,IS-IS依然会实时获取原始主路径的带宽占用率,如果链路故障恢复或流量回落,预估所有流量全部回流至原始主链路带宽占用率仍低于退出调优的带宽占用率值(不会重新导致拥塞)时,启动退出调优的延迟时间定时器,若定时器超时前链路带宽占用率一直低于退出调优的带宽占用率值,则定时器超时后流量回切,流量恢复到走Path1路径。

云服务器爆款直降90%

新客首单¥68起 | 人人可享99元套餐,续费同价 | u2a指定配置低至2.5折1年,立即选购享更多福利!