NAT模式和路由模式,到底该选哪个?多数人都选错了!

一、啥是 NAT 模式?啥是路由模式?

我们说的 NAT 模式/路由模式,其实是指 防火墙或出口设备在网络中所处的逻辑转发角色。

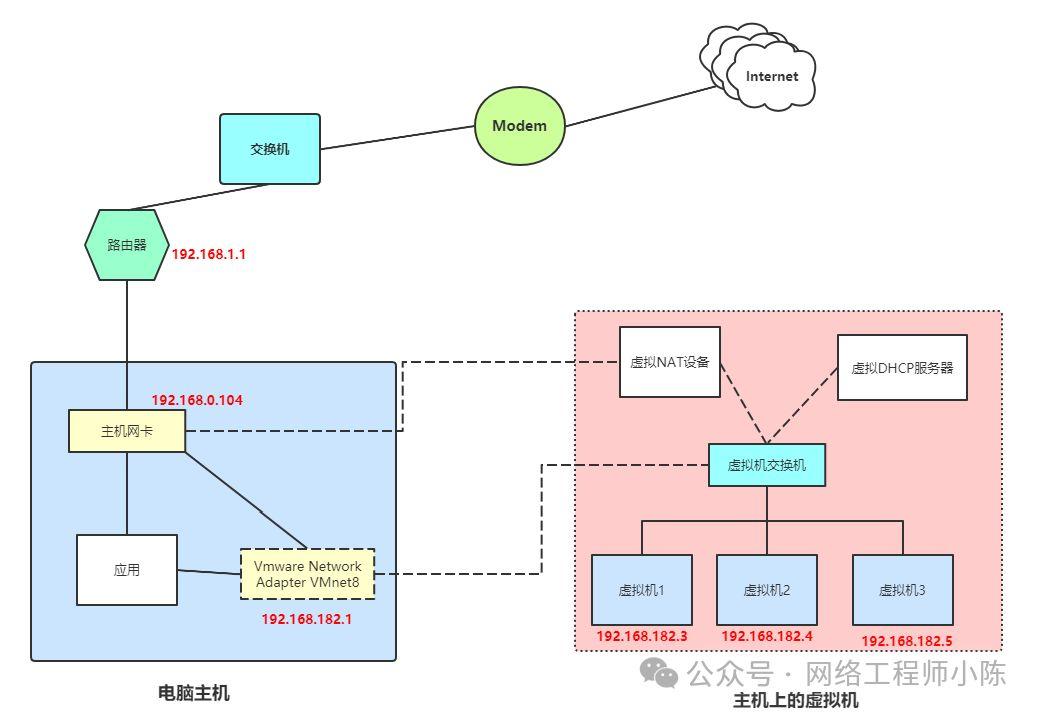

NAT模式图示

简单点说:

NAT模式(多用于“网关模式”):

-

内网私网地址 → 公网地址;

-

防火墙做地址转换、做安全策略;

-

数据在它这里“脱胎换骨”;

-

外网看不到你真实内网结构。

路由模式(也叫透明模式/转发模式):

- 不做地址转换,只负责安全策略和路由转发;

- 需要公网地址分配到内网设备;

- 防火墙只是“管控者”,不是“变形者”。

二、为什么大家更喜欢用 NAT 模式?

NAT模式的最大优势是简单易部署,适合没有公网地址资源的小网络:

-

内网设备配私网地址,不用改;

-

一个公网地址可以转换几十上百个内网;

-

安全策略写起来也直观,比如:允许内网访问80端口。

很多 SOHO、学校、甚至中小企业都喜欢这样干,开箱即用,直观,省事。

但问题也在这:

NAT 的好处是让网络“变模糊”,但“模糊”本身就意味着信息丢失。

一旦网络复杂,NAT 就会带来很多限制、问题甚至排障障碍。

三、你为什么不该乱用 NAT?

场景1:你在做 VPN,IPSec 死活建不起来?

因为 IPsec 头部校验极其敏感,遇上 NAT 就变了。

★

典型症状:IKE协商失败、SA无法建立、明明连上了就是不通。

解决办法只有一个:绕开 NAT,或者强配 NAT-T。

场景2:你希望公网服务器部署后,能双向通信、回流内网?

NAT 会“封死”外部主动访问内网,除非你做端口映射、静态 NAT。

- 临时开放服务?得改策略、再改 NAT;

- 服务迁移地址了?还要改映射;

- 多个服务用同端口?麻烦了,NAT没法做。

场景3:链路多、出口多、还想做负载均衡和选路?

抱歉,NAT和“路径控制”天生打架。

NAT后的地址是出口设备决定的,回流必须从它回来; 如果你搞了多链路,源地址改了、回流走错了,连接直接断。

四、什么时候该用 NAT?什么时候该选路由模式?

我们来个表,一眼就清楚。

一句话总结:

NAT是个“无奈之举”,而不是“设计首选”。

能不NAT,别乱NAT。

五、实际部署中怎么选才稳?

如果你手头有公网地址,建议从路由模式开始做设计,对未来扩展、排障、迁移都更友好。

-

做出口网关:上路由器+防火墙,划好公网段;

-

防火墙放在网关后,用路由模式或透明模式控制安全策略;

-

内网访问公网,使用源NAT(目的地不变);

-

公网访问内网服务,用DNAT/端口映射精细控制。

NAT 不可怕,可怕的是你没想清楚网络结构就开了一堆 NAT,到处地址转换,最后谁是谁都搞不清。

六、总结一句话

NAT模式适合“能跑起来就行”的场景, 路由模式才是“可扩展、易运维、易排障”的长期解法。

别再乱选了。想让你的网络架构经得住增长和变更,

从源头上就把“地址规划”和“转发模式”想清楚,

该NAT的NAT,不该NAT的别碰。

云服务器爆款直降90%

新客首单¥68起 | 人人可享99元套餐,续费同价 | u2a指定配置低至2.5折1年,立即选购享更多福利!